犬の病気

2025.08.02

犬の歯の萌出障害と交換異常について

犬の埋伏歯

正常な萌出時期をすぎても歯が萌出せず、歯の一部もしくは歯冠全部が歯肉下にとどまっている歯のことを埋伏歯と言います。

埋伏歯を放置することで嚢胞や腫瘍が発生することがありますので、場合によっては早期に処置する必要があります。

小型犬に多くみられ、通常は歯の数が足りないことで認識されます。

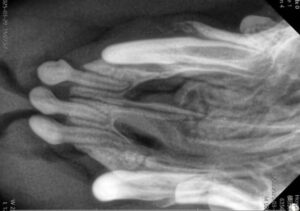

下の写真は当院での症例(6カ月齢のチワワ)

犬の歯の萌出障害の原因

主な原因は、歯胚の位置や萌出方向の異常、乳歯の遺残、かぶさる歯肉の肥厚、歯の形成不全、萌出部位のスペース不足などが挙げられます。

犬の歯の萌出障害の臨床症状

埋伏している歯を中心に炎症を起こしていれば痛みや腫れの症状が出ますが、炎症を起こさない限り症状がみられない場合が多いです。

放置すれば、将来的に骨融解による顎骨の骨折や歯瘻の形成を引き起こすことがあります。

犬の歯の萌出障害の診断

視診では欠如歯(歯胚の形成がなく、歯の発生が起こらない)との鑑別が難しいため、麻酔下での歯科専用レントゲン検査を必要とします。

上記の症例(上顎切歯)

上記の症例(右側上顎犬歯)

犬の歯の萌出障害の治療

歯科専用レントゲンを撮影し、埋伏歯が確認された場合、状況に応じて歯肉を切開し、歯を露出させます。すでに成長期が終了した子(9か月齢を超えた子)では、根尖の閉鎖を生じている可能性があり、歯肉切開による歯の萌出が期待できないこともあるので、抜歯を検討する必要があります。いずれの処置もタイミングが良ければ避妊去勢の手術と同時に行うことも可能です。

上記の症例(歯肉切開後矯正)

術後一カ月

症例紹介

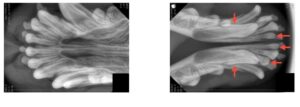

避妊手術の相談で来院された患者さんです。上下顎の乳切歯、乳犬歯の遺残を認め、麻酔下での歯科専用レントゲンを撮影し、下顎犬歯と切歯の埋伏歯(赤矢印)を認めました。写真でわかるように下顎の乳犬歯は認められますが、犬歯の永久歯が萌出していません。

レントゲンにて根尖が閉じていないことが確認できるので、遺残している乳歯はすべて抜歯し、切歯部は歯肉切除を行い埋伏歯を萌出させ、下顎犬歯は歯肉を切開した後、抜いた乳犬歯の先端を埋め込み矯正を行いました。

右の写真は下顎永久犬歯萌出・矯正後

埋め込んだ乳犬歯の先端(黄矢印)は吸収されて無くなりますのでそのままにして問題ありません。

術後2週間後の写真です。下顎切歯・犬歯は順調に萌出しています。下顎犬歯は術後順調にいかない場合、上顎口蓋にあたってしまうこともありますので術後の経過観察をしっかり行います。

犬の歯の萌出異常・交換異常を早期に対応するために

乳歯から永久歯への生え変わりは、4カ月齢から始まり6カ月齢で終わる子が多いです。基本生え変わりの順番は切歯、臼歯、犬歯の順番で生え変わっていきます。幼いころは、予防も含め、乳歯の生え変わりの順番が正常に行われているか、萌出障害が起こっていないか、乳歯遺残による不正咬合が起こっていないかなど、定期的に健診を受けることをおすすめします。

あれ?よく見てみると歯の本数が少ない気がする?歯の病気?と思われたら早めに受診しましょう!

ペットの歯周病、歯石が心配な愛知県東郷町の飼い主様、名古屋市緑区天白区、日進市、豊明市、みよし市近郊の方は「なぐら動物病院」までお問い合わせください。

獣医師 安部昌平